Ein Vermieter kündigte seinem Mieter wegen Eigenbedarfs und gab sein höheres Alter und seine Wohnsituation als Begründung der Eigenbedarfskündigung an. Weil ihm die Angabe der notwendigen Kerntatsachen fehlte, war der juristische Plan des Eigentümers von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Übersicht

- Das Wichtigste in Kürze

- Warum ist eine ungenaue Begründung bei einer Eigenbedarfskündigung unwirksam?

- Was genau war passiert?

- Welche Gesetze entscheiden über die Gültigkeit einer Kündigung?

- Warum entschied das Gericht so – und nicht anders?

- Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?

- Die Urteilslogik

- Benötigen Sie Hilfe?

- Experten Kommentar

- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- Wie detailliert muss ich meinen Eigenbedarf als Vermieter im Kündigungsschreiben begründen?

- Wann gilt eine Eigenbedarfskündigung wegen unzureichender Begründung als formell unwirksam?

- Können Vermieter eine unklare Eigenbedarfskündigung nachträglich im Prozess ergänzen oder heilen?

- Ist eine sogenannte Vorratskündigung wegen eines erst zukünftigen Eigenbedarfs zulässig?

- Welche Kerntatsachen muss ich zwingend im Kündigungsschreiben nennen?

- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

- Das vorliegende Urteil

Zum vorliegenden Urteil Az.: 3 S 12/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt

Das Wichtigste in Kürze

- Gericht: Landgericht Heilbronn

- Datum: 30.10.2025

- Aktenzeichen: 3 S 12/25

- Verfahren: Räumungsklage in Berufung

- Rechtsbereiche: Mietrecht, Zivilprozessrecht

- Das Problem: Ein Vermieter kündigte Mietern wegen Eigenbedarfs und verlangte die Räumung der Wohnung. Die Mieter legten Berufung gegen das erstinstanzliche Räumungsurteil ein.

- Die Rechtsfrage: Ist eine Eigenbedarfskündigung wirksam, wenn der Vermieter sie nur mit allgemeinen Hinweisen auf sein „Alter“ und seine „Wohnsituation“ begründet?

- Die Antwort: Nein. Das Gericht wies die Klage ab. Die Kündigung scheiterte an den Formvorschriften, da der Vermieter keine konkreten, nachprüfbaren Fakten für seinen Eigenbedarf nannte.

- Die Bedeutung: Vermieter müssen Kündigungen wegen Eigenbedarfs sehr präzise begründen. Allgemeine Phrasen oder unkonkrete Zukunftspläne reichen nicht aus, um Mieter zum Auszug zu zwingen.

Warum ist eine ungenaue Begründung bei einer Eigenbedarfskündigung unwirksam?

Ein Vermieter möchte in seine eigene Immobilie ziehen – ein im Mietrecht alltäglicher und legitimer Wunsch. Doch was passiert, wenn die schriftliche Begründung für die Kündigung nur aus allgemeinen Floskeln wie „meine Wohnsituation“ und „mein Alter“ besteht? Reicht das aus, um ein langjähriges Mietverhältnis zu beenden?

Mit genau dieser Frage befasste sich das Landgericht Heilbronn in seinem Urteil vom 30. Oktober 2025 (Az. 3 S 12/25) und lieferte eine klare Antwort, die die hohen formellen Hürden einer Eigenbedarfskündigung beleuchtet. Die Entscheidung kehrt ein erstinstanzliches Urteil um und zeigt eindrücklich, dass es nicht nur auf den Willen des Vermieters ankommt, sondern vor allem auf die nachvollziehbare Darlegung seiner Gründe im Kündigungsschreiben selbst.

Was genau war passiert?

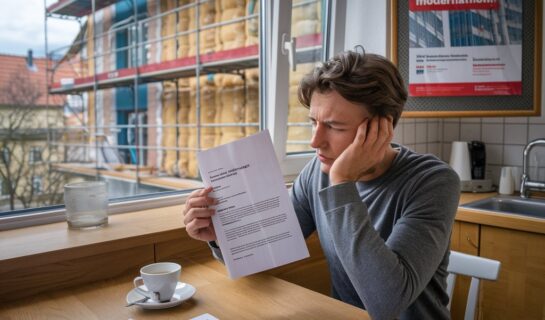

Der Kläger ist Eigentümer eines Hauses, in dem die beklagten Mieter seit 2008 beziehungsweise 2010 auf Basis eines mündlichen Mietvertrags lebten. Am 3. August 2023 erreichte die Mieter ein Kündigungsschreiben. Darin erklärte der Eigentümer, er benötige das Haus für sich selbst. Als Begründung führte er an: „Ich selbst werde nach Ihrem Auszug und Abschluss der nötigen Renovierungsarbeiten das Wohnhaus beziehen. Auf Grund der räumlichen Trennung von meiner Frau und meiner jetzigen Wohnsituation und meines Alters ist die Kündigung unumgänglich.“

Die Mieter wehrten sich gegen die Kündigung. Sie hielten die Begründung für zu vage und damit für Formell unwirksam. Der Fall landete vor dem Amtsgericht Heilbronn, das den Mietern Unrecht gab und sie zur Räumung der Wohnung verurteilte. Während dieses erstinstanzlichen Verfahrens sprach der Vermieter am 28. März 2025 eine weitere Kündigung aus, diesmal mit Wirkung zum 31. Dezember 2025. Unzufrieden mit dem Urteil des Amtsgerichts legten die Mieter Berufung beim Landgericht Heilbronn ein. Sie forderten die Abweisung der Räumungsklage, während der Vermieter auf der Bestätigung des ersten Urteils beharrte.

Welche Gesetze entscheiden über die Gültigkeit einer Kündigung?

Im Zentrum dieses Falles stehen zwei zentrale Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Zum einen das Recht des Vermieters, wegen Eigenbedarfs zu kündigen, geregelt in § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB. Dieser Paragraph erlaubt eine Kündigung, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt.

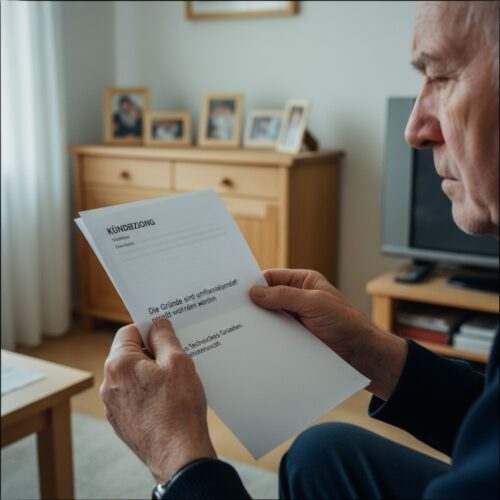

Noch entscheidender für diesen Fall war jedoch die Formvorschrift des § 573 Abs. 3 BGB. Dieser Satz verlangt, dass die Gründe für das berechtigte Interesse des Vermieters im Kündigungsschreiben angegeben werden müssen. Der Zweck dieser Regelung ist der Schutz des Mieters: Er soll allein durch das Lesen der Kündigung in die Lage versetzt werden, die Stichhaltigkeit der Gründe zu prüfen und zu entscheiden, ob er sich gegen die Kündigung zur Wehr setzen will. Ohne diese Information wäre er gezwungen, sich auf einen möglicherweise aussichtslosen Rechtsstreit einzulassen, nur um die wahren Motive des Vermieters zu erfahren.

Warum entschied das Gericht so – und nicht anders?

Das Landgericht Heilbronn hob die Entscheidung der Vorinstanz auf und wies die Räumungsklage des Vermieters ab. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass bereits die erste Kündigung vom 3. August 2023 an einem fundamentalen formellen Mangel litt. Die Analyse des Gerichts folgte dabei einer klaren und stringenten Logik, die sich auf mehrere Pfeiler stützte.

Die unzureichende Begründung im Kündigungsschreiben

Der Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung war die Auslegung des § 573 Abs. 3 BGB. Das Gericht stellte fest, dass die Begründung im Kündigungsschreiben nicht den gesetzlichen Anforderungen genügte. Zwar nannte der Vermieter sich selbst als die Person, die die Wohnung benötigte. Doch die entscheidende Frage war, ob er die sogenannten Kerntatsachen, die seinen Bedarf begründen, ausreichend dargelegt hatte.

Die Formulierungen „räumliche Trennung von meiner Frau“, „meine jetzige Wohnsituation“ und „mein Alter“ werteten die Richter als bloße Schlagworte und Leerformeln. Sie lassen den konkreten Grund für den Wohnungswunsch völlig im Dunkeln. Aus dem Schreiben ging nicht hervor:

- Inwiefern seine bisherige Wohnsituation unzumutbar war.

- Welche spezifischen altersbedingten Einschränkungen den Umzug in genau diese Wohnung notwendig machten.

- Seit wann und unter welchen Umständen die Trennung von seiner Frau bestand und warum dies einen Umzug erforderte.

Ohne diese konkreten Fakten konnten die Mieter den Kündigungsgrund nicht identifizieren und von anderen möglichen Gründen abgrenzen. Damit war der Schutzzweck des Gesetzes verletzt und die Kündigung von Anfang an formell unwirksam.

Warum nachträgliche Erklärungen die Kündigung nicht heilen können

Der Vermieter hatte im Laufe des Gerichtsverfahrens versucht, seine Gründe zu konkretisieren. Er sprach von gesundheitlichen Einschränkungen und dem zukünftigen Bedarf, eine Pflegekraft im Haus unterzubringen. Das Landgericht machte jedoch unmissverständlich klar, dass solche nachträglichen Erklärungen einen formellen Mangel im ursprünglichen Kündigungsschreiben nicht heilen können. Die Wirksamkeit der Kündigung wird ausschließlich nach dem Inhalt des Schreibens zum Zeitpunkt seines Zugangs beim Mieter beurteilt. Ein Vermieter kann eine unwirksame Kündigung nicht im Nachhinein durch mündliche oder schriftliche Ergänzungen „reparieren“.

Auch die zweite, später ausgesprochene Kündigung vom 28. März 2025 konnte dem Vermieter nicht helfen. Da diese erst zum 31. Dezember 2025 wirksam werden sollte, konnte sie keinen gegenwärtig fälligen Anspruch auf Räumung der Wohnung begründen.

Der Verdacht einer unzulässigen Vorratskündigung

Obwohl die formelle Unwirksamkeit bereits für die Abweisung der Klage ausreichte, äußerte das Gericht erhebliche Zweifel am tatsächlichen Bestehen eines aktuellen Eigenbedarfs. Insbesondere der Plan des Vermieters, in Zukunft bei Bedarf eine Pflegekraft unterbringen zu wollen, deutete für die Richter auf eine sogenannte Vorratskündigung hin. Eine solche Kündigung liegt vor, wenn ein Vermieter kündigt, weil er die Wohnung möglicherweise in der Zukunft einmal benötigen könnte, aber noch kein konkreter und ernsthafter Nutzungswunsch besteht. Eine Kündigung auf bloßen Verdacht oder als reine Vorsichtsmaßnahme ist im deutschen Mietrecht unzulässig. Der Bedarf muss zum Zeitpunkt der Kündigung bereits bestehen oder zumindest in naher Zukunft sicher eintreten.

Zusätzliche Zweifel durch baurechtliche Hürden

Als weiteren Punkt, der gegen die Ernsthaftigkeit des Umzugswunsches sprach, führte das Gericht die Lage der Immobilie in einem Gewerbegebiet an. Nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist Wohnen in einem solchen Gebiet nur ausnahmsweise zulässig, etwa für Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen eines Betriebs. Die vom Vermieter angeführte Absicht, eine Grundstücks- und Vermögensverwaltung zu betreiben, wertete das Gericht nicht als einen solchen Betrieb, dem die Wohnnutzung untergeordnet wäre. Dieser baurechtliche Aspekt untermauerte die Zweifel des Gerichts am realen und durchsetzbaren Willen des Vermieters, die Wohnung tatsächlich selbst zu beziehen.

Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?

Die Entscheidung des Landgerichts Heilbronn ist mehr als nur die Klärung eines Einzelfalls. Sie verdeutlicht zwei grundlegende Prinzipien, die jeder Vermieter bei einer Eigenbedarfskündigung beachten muss und die Mietern helfen, ihre Rechte zu verstehen.

Die Begründung ist das Fundament der Kündigung, nicht nur ein Formalakt. Das Urteil unterstreicht, dass das Begründungsschreiben das Herzstück der Eigenbedarfskündigung ist. Es reicht nicht aus, den Wunsch nach Eigennutzung lediglich zu äußern. Der Vermieter muss dem Mieter eine nachvollziehbare Geschichte erzählen, die auf konkreten Fakten basiert. Diese Fakten müssen so präzise sein, dass ein Laie verstehen kann, warum gerade jetzt und gerade diese Wohnung benötigt wird. Allgemeine Hinweise auf Alter oder eine veränderte Lebenssituation sind wertlos, wenn sie nicht mit Leben gefüllt werden.

Ein zukünftiger oder unbestimmter Bedarf rechtfertigt keine heutige Kündigung. Das Gericht zieht eine klare Grenze zwischen einem konkreten, ernsthaften Nutzungswunsch und einer reinen Vorsichtsmaßnahme für die Zukunft. Ein Mietverhältnis darf nicht beendet werden, nur weil der Vermieter sich für eventuelle zukünftige Entwicklungen – wie einen potenziellen Pflegebedarf – wappnen möchte. Der Eigenbedarf muss zum Zeitpunkt der Kündigung bereits greifbar und absehbar sein. Eine Kündigung „auf Vorrat“ ist und bleibt im deutschen Mietrecht unzulässig und schützt Mieter vor spekulativen oder verfrühten Kündigungen.

Die Urteilslogik

Eine Eigenbedarfskündigung scheitert, wenn der Vermieter die fundamentalen Kerntatsachen seines Nutzungswunsches nicht präzise und nachvollziehbar im Kündigungsschreiben darlegt.

- [Formelle Wirksamkeit ist zeitgebunden]: Die Kündigung muss dem Mieter alle relevanten, konkreten Fakten zum Zeitpunkt ihres Zugangs liefern; nachträgliche Konkretisierungen im Gerichtsverfahren können einen anfänglichen formalen Mangel nicht heilen.

- [Verbot der spekulativen Kündigung]: Ein Vermieter muss einen gegenwärtigen, ernsthaften Nutzungswunsch nachweisen, denn eine Kündigung, die lediglich zukünftige, noch unbestimmte Bedürfnisse absichern soll, stellt eine unzulässige Vorratskündigung dar.

- [Prüfbarkeit schafft Rechtssicherheit]: Der Vermieter muss die Gründe so detailliert angeben, dass der Mieter die Stichhaltigkeit des Eigenbedarfs unmittelbar prüfen und eine fundierte Entscheidung über seine Verteidigung treffen kann.

Das Mietrecht legt strenge formelle Hürden fest und duldet weder vage Floskeln noch das Hinauszögern der Begründung in den Gerichtssaal.

Benötigen Sie Hilfe?

Fehlt es der Eigenbedarfskündigung Ihres Vermieters an konkreten Gründen? Lassen Sie Ihre Situation prüfen und erhalten Sie eine rechtliche Ersteinschätzung Ihres Falles.

Experten Kommentar

Der Schlüssel zur Eigenbedarfskündigung liegt nicht in der späteren Verhandlung, sondern bereits im Briefumschlag. Dieses Urteil macht Vermietern unmissverständlich klar: Vage Phrasen wie „Alter“ oder „Wohnsituation“ sind wertlos, wenn sie nicht mit konkreten, nachprüfbaren Fakten untermauert werden. Wer die eigentlichen „Kerntatsachen“ der Nutzung erst vor Gericht nachliefert, riskiert die sofortige Unwirksamkeit der Kündigung, da nachträgliche Erklärungen den ursprünglichen Formfehler nicht heilen. Für Mieter ist das eine wichtige Bestätigung: Die strenge Formvorschrift des Gesetzes dient als effektives Frühwarnsystem gegen unbegründete oder vorschnelle Räumungsklagen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie detailliert muss ich meinen Eigenbedarf als Vermieter im Kündigungsschreiben begründen?

Die Begründung für Ihre Eigenbedarfskündigung muss die sogenannten Kerntatsachen vollständig und präzise darlegen. Allgemeine Hinweise auf Ihr Alter oder Ihre aktuelle Lebenssituation reichen nicht aus, da sie zur formellen Unwirksamkeit der Kündigung führen. Die Gerichte verlangen eine nachvollziehbare Geschichte, die den Mieter sofort in die Lage versetzt, die Notwendigkeit des Umzugs zu prüfen. Diese ausführliche Darlegung bildet das juristische Fundament der Kündigung.

Der Gesetzgeber schützt den Mieter davor, sich auf einen Rechtsstreit einlassen zu müssen, nur um die wahren Motive des Vermieters zu erfahren. Das Kündigungsschreiben muss dem Mieter deshalb eine nachvollziehbare Geschichte der Notwendigkeit des Umzugs erzählen. Sie müssen klarstellen, welche konkreten Tatsachen (beispielsweise gesundheitliche Notwendigkeiten oder akuter Raumbedarf) den Bezug genau dieser Wohnung rechtfertigen. Fehlen diese Fakten, liegt eine Verletzung des Schutzzwecks des § 573 Abs. 3 BGB vor.

Das Landgericht Heilbronn entschied in einem viel beachteten Fall, dass bloße Schlagworte wie „meine jetzige Wohnsituation“ oder „mein Alter“ wertlos sind. Dem Vermieter fehlte die Erklärung, inwiefern seine bisherige Wohnung unzumutbar war und welche spezifischen altersbedingten Einschränkungen den Umzug in die Mietsache erforderlich machten. Nur wenn die Begründung detailliert ist, kann der Mieter den Kündigungsgrund von anderen, unzulässigen Motiven abgrenzen.

Prüfen Sie Ihren Entwurf kritisch: Ein außenstehender Laie muss allein durch das Lesen des Schreibens die spezifischen Gründe für den Umzug in die Mietsache erkennen.

Wann gilt eine Eigenbedarfskündigung wegen unzureichender Begründung als formell unwirksam?

Eine Eigenbedarfskündigung ist formell unwirksam, wenn die Begründung nicht den Anforderungen des § 573 Abs. 3 BGB genügt. Dieser Formfehler bietet Mietern einen direkten juristischen Hebel, um die Räumung abzuwehren. Die Unwirksamkeit liegt vor, wenn der Vermieter nur generelle Formulierungen verwendet, die den konkreten Wohnbedarf im Dunkeln lassen.

Der Gesetzgeber schützt Mieter davor, die wahren Motive des Vermieters erst in einem langwierigen Rechtsstreit ermitteln zu müssen. Der Mieter muss allein durch das Lesen des Schreibens in die Lage versetzt werden, die Stichhaltigkeit des Kündigungsgrundes objektiv zu prüfen. Fehlen die notwendigen Kerntatsachen, liegt ein Verstoß gegen diesen wichtigen Schutzzweck vor. Wenn beispielsweise die Unzumutbarkeit der Altwohnung nicht erklärt wird, wird die Prüfung durch den Mieter unmöglich gemacht.

Vermeiden Sie es, sich auf einen aussichtslosen Rechtsstreit einzulassen, nur um die Motive zu erfahren. Die Verwendung von Schlagworten und Leerformeln – wie die bloße Nennung von „meiner jetzigen Wohnsituation“ oder „meines Alters“ ohne jegliche Details – macht die Kündigung von vornherein ungültig. Wichtig: Der formelle Mangel ist nicht heilbar; die Unwirksamkeit der Kündigung besteht ab dem Zeitpunkt des Zugangs und bleibt bestehen.

Vergleichen Sie die Begründung Ihres Kündigungsschreibens mit der gesetzlichen Anforderung und leiten Sie eine Liste der fehlenden Kerntatsachen sofort an Ihren Anwalt oder Mieterverein weiter.

Können Vermieter eine unklare Eigenbedarfskündigung nachträglich im Prozess ergänzen oder heilen?

Die Antwort ist ein klares Nein. Eine formal unwirksame Eigenbedarfskündigung lässt sich nachträglich im Gerichtsverfahren nicht mehr durch ergänzende Erklärungen oder Beweise heilen. Gerichte beurteilen die Gültigkeit der Kündigung strikt nach dem Inhalt des Schreibens zum Zeitpunkt, an dem es dem Mieter zugeht. Später vorgelegte Atteste oder detaillierte Schriftsätze können den ursprünglichen Formmangel nicht kompensieren. Die Wirksamkeit der Eigenbedarfskündigung hängt immer von der ursprünglichen Begründung ab.

Dieses strenge Vorgehen folgt dem gesetzlichen Schutzzweck des § 573 Abs. 3 BGB. Der Mieter muss bereits beim Erhalt der Kündigung in der Lage sein, die Kerntatsachen des Bedarfs zu prüfen. Er soll nicht gezwungen sein, sich auf einen Rechtsstreit einzulassen, nur um die wahren und vollständigen Motive des Vermieters zu erfahren. Deshalb zählt ausschließlich die Begründung, die im Originalschreiben steht. Wurden die spezifischen und notwendigen Gründe dort ausgelassen, bleibt die Kündigung von Anfang an formell unwirksam.

Nehmen wir an: Ein Vermieter nennt in der Kündigung nur vage „Altersgründe“ oder „gesundheitliche Probleme“. Im Prozess legt er Atteste vor, die schwere Mobilitätseinschränkungen und die Notwendigkeit eines ebenerdigen Zuhauses belegen. Obwohl diese Beweise seinen Bedarf untermauern, hat die Kündigung selbst keinen Rechtsbestand. Das Gericht ignoriert die nachträglichen Beweise zur Heilung des Mangels und weist die Räumungsklage ab.

Wenn Sie einen Mangel in der Begründung feststellen, sprechen Sie umgehend eine komplett neue, diesmal fehlerfreie Kündigung aus, um das Mietverhältnis wirksam zu beenden.

Ist eine sogenannte Vorratskündigung wegen eines erst zukünftigen Eigenbedarfs zulässig?

Nein, eine Vorratskündigung ist unzulässig. Das deutsche Mietrecht schützt Mieter vor spekulativen oder verfrühten Kündigungen. Vermieter benötigen einen gegenwärtig fälligen und konkreten Nutzungswunsch, der zum Zeitpunkt des Kündigungszugangs objektiv begründet ist. Der bloße Wunsch, sich für eventuelle zukünftige Entwicklungen – etwa wegen altersbedingter Pflege – abzusichern, reicht nicht aus.

Der Bundesgerichtshof verlangt, dass der Eigenbedarf ernsthaft und endgültig feststeht. Entscheidend ist der sogenannte Zeitpunktgrundsatz. Eine Kündigung darf keine reine Vorsichtsmaßnahme sein, falls die Wohnung vielleicht irgendwann gebraucht wird. Pläne, die auf eine Unterbringung von Pflegekräften in ferner Zukunft abzielen, interpretiert die Rechtsprechung häufig als unzulässigen Rechtsmissbrauch. Der Vermieter muss seinen Bedarf zeitnah realisieren können und wollen, nicht erst in einigen Jahren.

Konkret: Meldet ein Vermieter Eigenbedarf an, weil er die Wohnung vielleicht in zwei Jahren im Ruhestand selbst nutzen möchte, ist die Kündigung unwirksam. Das Gericht zieht eine klare Grenze zum konkreten, fälligen Bedarf. Der angestrebte Bezug muss in der Regel binnen sechs bis maximal zwölf Monaten nach dem Ende der Kündigungsfrist tatsächlich erfolgen. Bei der Begründung sollte niemals auf Pläne verwiesen werden, deren Realisierung noch von unbestimmten Ereignissen abhängt.

Warten Sie mit der Kündigung, bis der geplante Wohnbedarf objektiv greifbar ist, um die formelle Wirksamkeit sicherzustellen.

Welche Kerntatsachen muss ich zwingend im Kündigungsschreiben nennen?

Allgemeine Hinweise auf Alter, Trennung oder veränderte Lebenssituationen reichen nicht aus, da sie den konkreten Bedarf im Dunkeln lassen. Sie müssen die sogenannten Kerntatsachen in drei Bereichen detailliert offenlegen. Nur so versetzen Sie den Mieter in die Lage, die Stichhaltigkeit des Eigenbedarfs nachzuprüfen und eine formelle Unwirksamkeit zu verhindern.

Zuerst müssen Sie die Unzumutbarkeit Ihrer bisherigen Situation konkretisieren. Geben Sie an, welche spezifische Einschränkung den Umzug notwendig macht. Ein Beispiel: Leidet die Person, die einziehen soll, unter schweren Hüftproblemen, muss beschrieben werden, dass die bisherige Wohnung unzumutbar ist, weil sie sich im dritten Stock ohne Aufzug befindet. Führen Sie auch den zeitlichen und situationalen Kontext an, seit wann diese Lebensveränderung (z.B. räumliche Trennung) besteht und wie akut der daraus resultierende Bedarf ist.

Zweitens müssen Sie erklären, warum genau diese gekündigte Wohnung zur Lösung des Problems dient. Die Begründung muss die konkrete Nutzung der Räume klären. Wenn die neue Wohnung ebenerdig ist und Sie aufgrund des Gesundheitszustands dringend das Erdgeschoss benötigen, führen Sie diesen Fakt an. Wenn Sie Pflegepersonal unterbringen müssen, nennen Sie explizit die Notwendigkeit eines Gästezimmers. Vermeiden Sie das bloße Anführen von Kategorien, beschreiben Sie stattdessen die konkrete Nutzung.

Erstellen Sie im Kündigungsschreiben einen klaren Unterpunkt zur detaillierten Darlegung des Bedarfs, um alle relevanten Fakten stichpunktartig aufzuführen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.

Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt

Eigenbedarfskündigung

Eine Eigenbedarfskündigung erlaubt einem Vermieter, ein bestehendes Mietverhältnis zu beenden, weil er die Wohnung für sich selbst, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Das Gesetz sichert dem Eigentümer grundsätzlich das Recht zu, sein Eigentum selbst zu nutzen (Art. 14 GG), muss dies aber gegen den weitreichenden Mieterschutz abwägen.

Beispiel: Im vorliegenden Fall versuchte der Eigentümer, eine Eigenbedarfskündigung durchzusetzen, scheiterte aber an der unzureichenden Begründung des Nutzungswunsches.

Formell unwirksam

Juristen nennen eine Kündigung formell unwirksam, wenn sie gegen zwingende gesetzliche Formvorschriften verstoßen hat, selbst wenn der eigentliche Grund (der Eigenbedarf) eventuell gegeben wäre. Dieser gravierende Mangel führt zur sofortigen Ungültigkeit des Rechtsgeschäfts; die Gerichte prüfen den tatsächlichen Kündigungsgrund in diesem Fall gar nicht erst in der Tiefe.

Beispiel: Da das Kündigungsschreiben nur vage Floskeln enthielt, befand das Landgericht die Eigenbedarfskündigung als formell unwirksam und wies die Räumungsklage ab.

Kerntatsachen

Als Kerntatsachen bezeichnen Rechtsexperten jene konkreten und spezifischen Fakten, die zwingend vollständig und nachvollziehbar im Kündigungsschreiben dargelegt werden müssen, um den Eigenbedarf zu begründen. Nur durch die ausführliche Darlegung dieser Kerntatsachen kann der Mieter die Stichhaltigkeit des Kündigungsgrundes objektiv prüfen, ohne einen Prozess abwarten zu müssen.

Beispiel: Die fehlende Erklärung, inwiefern die bisherige Wohnsituation des Vermieters unzumutbar war, stellte für die Richter eine gravierende Lücke in der Darlegung der Kerntatsachen dar.

Schutzzweck des § 573 Abs. 3 BGB

Dieser Schutzzweck beschreibt das gesetzliche Ziel im Mietrecht, dem Mieter durch eine detaillierte Begründung die sofortige Überprüfung der Kündigungsgründe zu ermöglichen. Das Gesetz beabsichtigt damit, den Mieter davor zu bewahren, einen möglicherweise aussichtslosen Rechtsstreit führen zu müssen, nur um die wahren Motive des Vermieters zu erfahren.

Beispiel: Da der Vermieter die notwendigen Kerntatsachen nicht nannte, stellte das Gericht eine Verletzung des Schutzzwecks des § 573 Abs. 3 BGB fest, was zur formellen Unwirksamkeit der Kündigung führte.

Vorratskündigung

Eine Vorratskündigung liegt im Mietrecht vor, wenn ein Vermieter ein Mietverhältnis beendet, weil er die Wohnung möglicherweise irgendwann in der Zukunft nutzen will, ohne dass der Bedarf zum jetzigen Zeitpunkt bereits konkret und ernsthaft feststeht. Das deutsche Mietrecht verbietet diese Art der Kündigung streng, da der Bedarf zum Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungsschreibens bereits greifbar sein muss.

Beispiel: Der bloße Plan des Vermieters, in ferner Zukunft eine Pflegekraft unterzubringen, deutete für das Gericht auf eine unzulässige Vorratskündigung hin, da der Bedarf nicht gegenwärtig fällig war.

Das vorliegende Urteil

LG Heilbronn – Az.: 3 S 12/25 – Urteil vom 30.10.2025

* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.